江苏当代书画院由省文旅厅主管,省民政厅注册,植根于人杰地灵的江南文脉之地南京,汇集了一批具有丰富创作经验和学术成就的著名书画家。以弘扬书画艺术为己任,以增强民族文化自信为职责。将以与时俱进的精神和开放包容的姿态,积极开展中国当代书画艺术的研究、创作,交流与传播工作,举办多种形式的书画艺术活动,努力推进中国当代书画艺术的发展。

当代书画院的“当代”一词,可以作为时间概念即“当今”的意思;也可作为艺术风格的概念即“当代艺术”流派。从艺术风格角度说,江苏当代书画院的职责就是努力推进中国当代书画艺术的发展。

中国”就是民族性,“当代”就是时代性,“艺术”就是艺术性。所以我们倡导书画艺术的民族性、时代性和艺术性相结合,推动中国当代书画艺术的繁荣和发展,为中华民族文化的伟大复兴奉献力量。

时卫平

江苏常熟人,1982年1月毕业于南京师范学院美术系油画专业。南京师范大学美术学院教授,中国美术家协会国家重大题材美术创作艺术委员会委员。

早年《百合花》入选第二届全国青年美术作品展览并获奖。九件作品入选第六、七、八、十二、十三届全国美术作品展览。数十次参加全国和省级美术作品展览并数次获奖。多次参加中、韩、英、俄等国家及地区的艺术展和美术交流活动。

作品收藏:油画历史画《元代泉州港》中国国家博物馆收藏, 油画历史画《毛泽东同志在瑞金》、《百万雄师下江南》中国共产党历史展览馆收藏,油画历史画《山丹丹花开红艳艳》、《极地科考.雪龙号驶进北冰洋》 中国美术馆收藏,油画历史画《徐悲鸿.1940》、《1949.百万雄师下江南》、油画《打草》、《钢厂车间》、《极地科考.雪龙号驶进北冰洋》、《在远方》江苏省美术馆收藏,中国画《秋居山庄图》、油画历史画《毛主席来到十月村》、《杨根思》、《胡福民》、江苏省现代美术馆收藏,中国画《贵妃醉酒》南京博物院收藏,油画历史画《国府西迁》、《1912.孙中山》 总统府收藏等。

出版画册和作品集:《美术峰荟-江苏省优秀美术家系列展作品集-时卫平》,《时卫平素描艺术》,《时卫平书画集》,《21世纪优秀艺术家时卫平画集》,《时卫平油画作品集》, 《相逢一座山-时卫平作品集》,《南京师范大学美术学院教师作品系列-时卫平》等。

论文发表:《王维诗画艺术与禅宗影响》《吴友如点石斋画报及其新闻画艺术》, 《传统之反省》《重视素描在造型艺术教学中的作用》《谈江南綵衣堂建筑彩画的艺术独特性》《明代綵衣堂彩画装饰特征分析》《海上丝路 知向天边:历史题材油画创作札记》等。

闲雅出真情诗意铺叙时

徐勤铭

国画创作是时卫平先生艺术生涯中的一个重要方面,之所以这么说,是因为书与画不仅是他从小就习练的一种“功夫”,至今仍然是他乐此不疲的一项生活内容,而且,他对当下中国画的传承与发展又有自己独特的观点和看法。尽管学术界对当下中国画归纳有传统主义、西方主义、融合主义和大众主义等众多的倾向,而在他看来只有一句话,“主要在扎实的基础”。这种简约而精辟的语气,不禁使我想起了与他同邑的庞薰琹和宗白华两位先辈,庞老曾把自己的一生看成是“探索、探索、再探索”,宗先生也曾把美学这么庞杂的东西,当成悠闲的“散步”,这种从容和睿智或许是平实而不善言词的常熟人对艺术的深刻理解!每个画家家对中国画流变的观念都源于自身的学科基础,因此,“主要在扎实的基础”这句话真正触及了中国画现代转向的实质。当然,他说的这个“基础”不仅是指称技法的层次,抑或观念的层次,而是指艺术家建立在一个宽阔的艺术知识面上的总握枢机的“本领”。确实,在我看来时卫平就是这样一个有“本领”又很有特点的艺术家,首先,深厚的文化底气和笔墨功力,构成了他善于通变、把握枢机的创造能力;长期的素描教学与油画创作实践,锤炼了他扎实的造型能力;天才的装饰才能与严格的设计理念构成了他严谨的科学理性精神;尤其是诗化的生活态度,又使他淡漠人事纷争、道德庄严与功利追逐,留给了自己一份真诚与轻快,这种“本领”使他理性十足而又充满浪漫激情。他对中国画的独特理解,表现在他贴切地感悟和享受自己真实的生活与经验,把一种苦心积虑的修炼,化为一种闲暇的情致和诗意的铺叙,并顺理成章地成为他生活的一种乐趣的样式。

《来到拉萨来到布达拉》 70cm x 140cm 2010年

自觉到传统的意义并且努力积研深究,是时卫平艺术实践中的一个重要的过程。中国画传统的价值,曾经被文化上急切变革的心理所遮蔽,但在时卫平那里,传统的丰厚构成与经典的名家风采,成了他深厚的基础和取之不尽的创造动力。

综观他的画作,或重彩工笔,严谨入微地描绘,或泼墨写意,粗放洒脱地挥写,在迥异多变的状态中,总能看到他深入传统,并出入于传统这样的过程。在笔墨上,他继承陈淳、徐渭的简率幽雅,自由狂放,在人物造型上,他一方面传承任伯年人物造型的特点,另一方面又把徐悲鸿写实的理想,尤其是素描对笔墨趣味的影响,恰当地加以了表现,这一条学理上的印迹,在他的历史观和现世感、精神情态和物态之间隐喻了一种由时空变化带来的迷惘。画中间乎于有意识和无意识的种种形象物态,看似十分通俗具体和实在,但这些语言所表达的,却是一种非具实的、超然象外的更多虚幻的感念。这种感念的表述,是在特有的生态时空条件所形成的心理基因现象。在他艺术启蒙和成长的初期、文革前后以及八十年代初的改革开放大潮,他既有着与上一代艺术家相似的观念和情结,带着朦胧的艰辛和负荷感,在释放自己时带着那么多戒律和顾忌,然而,又不完全如此,他又经历了改革开放的大潮,当代的艺术自由、热情又苏醒和启迪着他的情感世界,使他的艺术状态呈现出很有个性的特点,即选择了更多的一种偏向精神的提升,即偏向于闲雅而相对稀薄于世俗的“情致”,而他自己也觉得,他找到了自己真心的意愿与归属。

《雍布拉康》 70cm x 70cm 2021年

《雍布拉康》 70cm x 70cm 2021年时卫平十分重视作为中国画语言的笔墨,将笔墨的练功当成持续的功课,无论取形于物,还是造型于心,无论营构主题还是随发性情,在笔墨表达上他都投入了真心的关注,使笔墨的本质在当代的文化条件下得以纯化。他醉心于陈道复自由奔放,简率幽雅的情调和徐文长狂放不羁,奇崛狂怪的冲动,这种情调与冲动激发起了他在笔墨的实践中,由理性向感性的飞跃。通过注入传统他提升了学术识力,在注重笔墨精妙入神,追求自由奔放的同时,又不拘泥于物象具体的精确,人物形象着眼于动作姿态的生动和神韵,而不求细节的真实,因此,作画不为模楷而绰有逸气、不见俗笔,他把草书的笔画墨染扩大变化到了中国水墨画的创作中来。

《布达拉宫远眺》 70cm x70cm 2021年

《布达拉宫远眺》 70cm x70cm 2021年我们可以看他的园林风景系列。这些以水墨居多,少有设色的画面,运笔如飞,纵横涂抹,点画淋漓,气势豪逸。以点画勾勒、泼墨破墨表现的湖石假山,总是驱墨如云,水气弥漫,寒岩壑姿、嶙峋多变,画中风林旧枝,古藤萦绕,或枯或荣,交植曲屈,画家运笔潇洒自如,水墨狂点泼洒,线条急速地穿插、交织、体现出一种主观的但又可控制的冲动,这种任乎情绪的情性冲动,显示出一种自然的晕化,畅神达意。或用笔顿挫,或细如游丝,留于生宣纸上用笔的断续,虽画法不同,但都可以看到他功夫精练、变化丰富的笔墨技巧。芭蕉墨竹是园林画中常用的元素,它们的表现应该是画家别有情态逸趣的实现过程。芭蕉撇脱之态,在于追求一种水墨淋漓,氤氲沁化的效果,疏技密叶、翻正向背,转侧低昂,雨打风翻;墨竹潇洒之姿,用线以钉头鼠尾插最具特色,洒脱而笔力直露,极细之线,悬腕写出,他轻写浓抹,顺理成章,不求画中之竹与实竹形色的相同,只求自娱而畅神。上下往来,疑风可动,笔笔有生意,面面得自然,画家不仅表现了一种清新的精神境界,自己也从中享受到了写竹的乐趣。而这种悠闲的享乐途径,袒露了他竭力摆脱社会事功后生命自体的真实呈现,他的心优游终日,借园林以忘状娱心,终于在园林花木中看到了自己的影子和精神气质。他不拘泥于物象,因势利导地求生韵,笔间有力,气势骤然,纵横睥睨,姿肆娴熟,画兴所至,他已不在乎用何笔法画具,只要可以传神达意,抒发情怀,便可信手涂之,以求畅快淋漓地表现,从中获得了纵放酣肆的快乐。

《山南晨曦》 70cm x 70cm 2021年

《山南晨曦》 70cm x 70cm 2021年时卫平的水墨人物画古朴中兼秀雅,透过以线立骨的传统笔法,可以看到他深受任伯年的影响,具体地表现为他十分重视人物的造型,力求形体比例的准确性,同时又注意形象的洗炼夸张,人物形象充满了生动与趣味,笔墨在他的画中表现得雄健泼辣,墨色淋漓酣畅,他又善于将人物与景物融为一体,以景托人。布局时,他特别讲究画面的虚实、繁简、轻重的对比,画面错落有致。在许多水墨相渗的写意人物画中,他并没有因为长期从事素描与油画教育而拘泥物象细节的精确,而是在注重精妙入神的同时,笔墨渐渐地趋向于利落奔放。他不求所绘人物的十全十美,只追求精神上的宽松畅快,性格得到了任意的释放,闲情逸气也就获得了充分的表达,使他的画特别散发着浓郁的诗情画意。由于他的书法功底本就深厚,画法中又很自然地掺入了行草的笔法,以浓墨破淡墨,或浓淡墨色相互渗化的技法,产生墨彩焕然的效果,这类作品如《屈子吟诗图》,图中屈原目光前视,深目清颧,在画家平静安逸、潇洒风趣的的笔调下,寓意的构思表现已不见屈原湖畔行吟时的那种对自身进退取舍徘徊难定的焦灼,有的是在清静闲暇处,自得其乐,自然山水成了寻求个人暇乐与心灵平静的源泉。正如他自己所说的“不求形似求生韵”,这不经意之间的情韵,如同作诗,绝无矫作搜寻,而却佳句碰手。他把墨的浓淡渗透到状物造型中,不是书法服从于状物的需要,而是作为他书法的延伸和拓展,是草书的一种变化。他借助深厚的书法功底与恬然的性格禀赋上的优势,把笔墨推向了重表现、重主观、重抒情的境界,表现出绘画自律发展的必然结果。

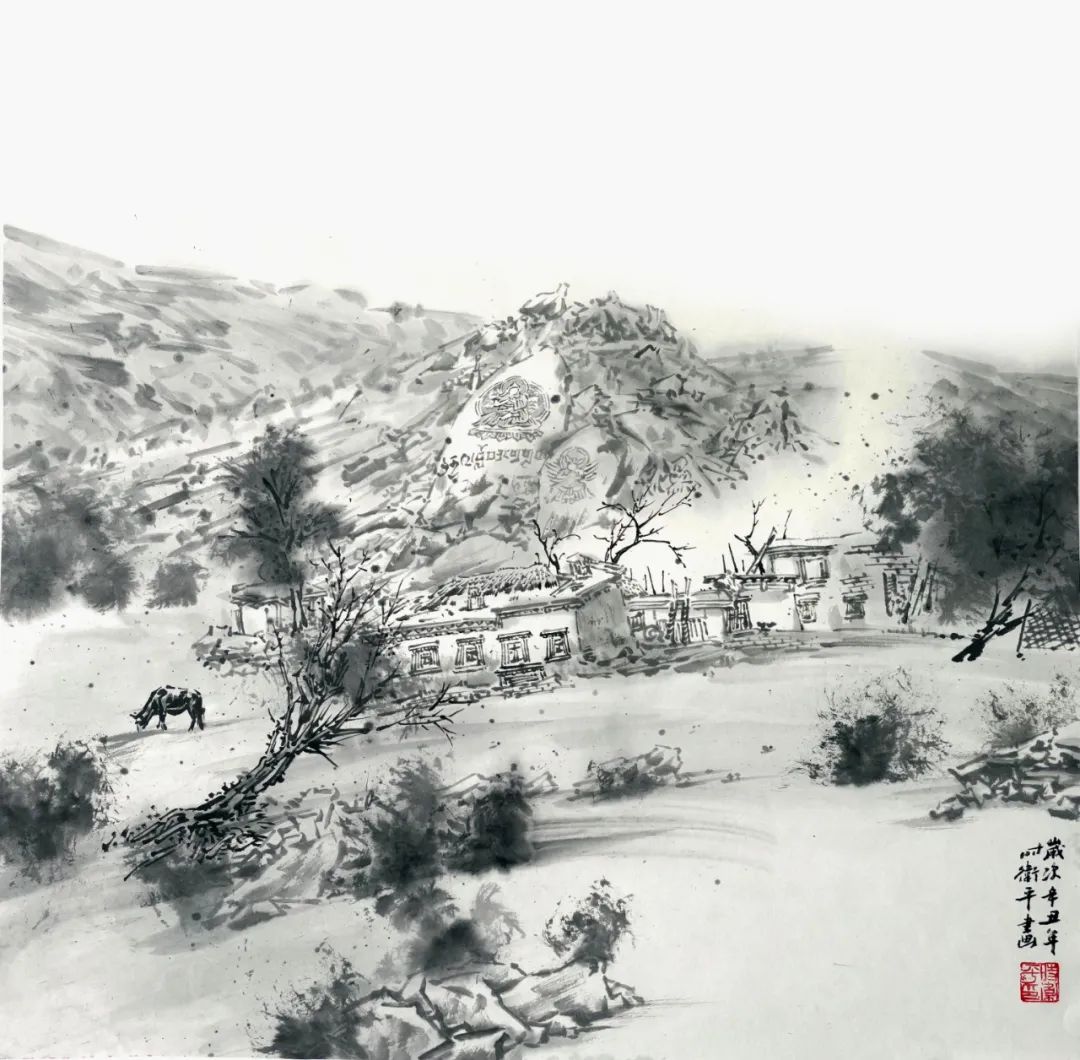

《牧区山村》 70cm x 70cm 2021年

《牧区山村》 70cm x 70cm 2021年工笔人物画是时卫平中国画创作中的一个极重要部分,比起信笔挥扫的水墨技巧它似更符合铺叙儒雅蕴籍的诗意要求。时卫平的工笔人物画得益于任伯年处甚多,然而在形象的处理和画面结构等方面都更多地包含了他自己的理解。他钩勒取神不加渲染,工整缜密,双勾填彩,流露出浙江民间肖像艺术的某些特点,保留了二任兄弟的影子;怪诞夸张的造型技巧,又可以上朔陈洪绶的影响,其他如李公麟、周昉、贯休以及晋唐宋元诸名迹、画家都曾出入其中,其背后的传统资源表现得异常深厚。早年的人物画传统痕迹较重,用线细若游丝,用笔转折有力作折铁描,造型也较注重自然形态的再现,在现有的风格中,不再过分在画面精到上做文章,更多的在发掘人物的内在精神和气质,线条也由方折转向清圆细致。从局部看,几何形的意味很重,而通幅整体上又极具绘画性。人物的造型夸张,衣纹用笔圆劲雄强,简结精练。他重墨骨的传统,充分利用线条的造型能力来刻画人物的形与神,他的画不仅人物的形象生动逼真,而且人物的内在个性也非常鲜明突出。他充分地利用变化多端的,如浓与淡,干与湿,粗与细,刚与柔的不同线条,刻画了不同的神态与个性,除了用极简练的线条来画人物面部和五管的轮廓以外,还将多种线条融入人物中,如衣纹的画法,用的就是陈洪绶“铁画银钩”遒劲,流畅的线条,使所画人物更富趣味和艺术的魅力,从而也丰富了工笔人物画的表现技法。与此同时,他注重发挥工笔敷色的效果,同样精细地用色彩塑造物象的体感和质地,把工细的语言确立为画面的主导语言。

《山那边》70cm x 70cm 2021年

扎实的西画基础,尤其是徐悲鸿学院式的写实主义绘画风格,给时卫平的工笔人物画于深刻的影响,是形成时卫平中国画风格的一个主要特点,也是二十世纪中国画显著的时代面貌。素描讲究严格的形体结构,因此,他画的人物线条表现准确、肯定,表现转折的墨线都符合人物的解剖结构,简洁的线条结构充分表达了人物的形态和意向,在衣袍裙服的表面,他更习惯于运用擦笔来使形体结构的体积感更加清晰合理,这样,即使宽袖大袍,只需寥寥几下擦笔,体躯结构就生动地表现出来,人灵动的身体没有因衣袍的遮蔽而显空泛,反而有血有肉更显生动,更富肉质感,表现出对西方写实主义绘画的深刻理解和自觉的选择和融合,丰富了中国工笔人物画的技法传统。

《哲蚌寺之晨》70cm x 70cm 2021年

《哲蚌寺之晨》70cm x 70cm 2021年与上述相平行的是工笔人物画的程式化。程式化产生丰富的装饰趣味,是时卫平工笔人物画的又一个显著特点。出自他天赋的装饰才能,他总能敏感地把握形象的生命节奏,并抓住节律,平静、安逸地赋于程式化的样式表现之,把生活中的快乐和玩味,在似不经意中转化成视觉上的美感。首先表现在把握静态结构的节奏上,如山草有序放射状开放、树纹与山石纹理线型的走向、木桥板式与柱式的排列等;然后是在动态结构的节奏上,如水纹的有序反复、云纹的相似性滞曲、各种织物褶纹朝向与反复;还表现在物件体面的组织上,如窗栅的排列、蓬棚的各种编织纹的编排,甲板平铺的排列,一直到渔篓表面竹编结构的有序排列、船弦木钉尾的整齐编排等等。他把生活中的杂乱,整合成一种有序的视觉节奏,并以平常、悠然的笔致表现了它们,使它们粘被画家情感上的细腻温软,传达出一唱三叹的情感韵律,而他也享受了其中更细微、具体,更为精致的乐趣。

《远山》 70cm x 70cm 2021年

《远山》 70cm x 70cm 2021年以中国传统美学思想作为中国画创作的观念基础,尤其在直入古典的治学方法上突显出时卫平对优秀传统的继承、发展的特征,这是我们认识时卫平的中国画创作风格的要点,其中最值得表征的是,在继承传统的过程中,他没有把社会决定论的模式必然与完整地去替代与之平行的人的日常生活、情趣与兴趣,而看到了闲暇之乐趣的存在,并把对它们的追求作为他自己生命沿着自己的法则而去获得快乐的途径,珍视在闲暇中所获取的那种闲情逸致。于是,随着他雪白的宣纸徐徐摊开时,纷纭的思绪慢慢地平息,真情纯化的诗意也就随之铺叙开来,内心向往的安宁与清净被唤起来了,他重新品味到了古人曾经消受过的快乐。这类作品稍典型的如:

《山路弯弯》 70cm x 70cm 2021年

《山路弯弯》 70cm x 70cm 2021年《枯林秋望图》表现的是秋高望远、枯林充满生机的情境。画面高远的构图,是画家巡视的目光,他为自己创造了一个颐养心灵的进程。这高远的境界是人心的久远,它存养着画家的心灵。仰观大造,峰岚重叠,深深山谷,幽幽秋木,白云舒卷,林枯叶槁,有限的目光在这宇宙洪荒的空间获得了无限的意义。此图以庐舍为中心展开了诗意的铺叙,“楼倚霜树外,镜天无一毫。南山与秋色,气势两相高。”与杜牧之相同,时卫平的《秋望》,其意不在“望”,而在远望中的秋色里,以 “倚”强调了临高远望的视角,满眼秋色尽收眼底。于是,秋山随势,丘壑窈窕,有庐舍筑于石梁之上,牖户开处,寂寞佳人,延颈顾盼,倚栏远眺;见庭前芭蕉,郁郁积翠,石隙山草,茵茵凝青;满目秋色中草木应势而下,枯槁虬曲,枝桠参差,节节嶙峋,朽木蟠霜;若依太古融无边春?若举秋风摇落芳意?在这里,我们看到了画家对中国古典美学的细腻地料理。怪树丑木在传统美学中被称为散木,所谓散木中求全,怪石中求春,就是要求艺术家在丑陋中发现美,迷离中玩味清幽,使枯木的古拙苍莽蕴藏起活力和风韵。这是中国画家追求生命精神的传达。时卫平舍去了对鲜活景象的描写,醉心在枯朽、拙怪中寻找生意的寄托,这是他作品诗化的一个特色。他总是在自己的作品中将枯木与生机相映,来创造拙中见巧,枯杨生华的意蕴,枯木显示了生命的倔强,在生机中迸发出枯朽的内在活力。作品下段描写的自然之境,继续了画家诗意的铺陈:瀑布自岩穴溘涌而出,其水幽幽而声溅溅然,涓涓流下,攲嵌盘屈,洄悬激注,清流触石。有远游者野桥乘醉,会心枯林易树,寒云晚峰,觉悟高古悠然,冷寂孤思;持杖临川,感流以叹逝,从容凝视,怀故而悼近;前瞰涧水,后迫石壁,风来两峡之间,韵动崖谷。画家以一掬清新、平静、宽松的心态感悟,葱茏中可以获得蓬勃,枯槁中也可求得生机,而且,更为微妙的生命无所不至。枯木点醒了画面,秋望获得了生机,作品具有了强烈的心理冲击力。

《山南之风》 70cm x 70cm 2021年

《山南之风》 70cm x 70cm 2021年如《江上独坐图》,表现的是舟人醉酒奏箫的情境,这有古人《渔父图》的意蕴。画面江水澹澹,崎岸无人,孤舟随波,自由飘泊。清风骤起,倒苇沙闭,枯树溆冷,寒草迎声。画家选择此情造境,独钟洁净荒寒,实为其精神远离尘世的追求。在中国艺术中,艺术并不是技术,它被看作安顿心灵的器具,画家经常会把艺术当成一叶扁舟,摇动这扁舟来离开这尘岸,去作精神的远游。《江上独坐图》也可以看成是画家为了应一个遥远的召唤,这里的扁舟是时卫平的一个意象,只是个象征物,作为画家心灵的寄托,它带着画家去作一次精神的远足,驰向他理想的王国,那里有他精神止泊之所在。在画面的处理上,或入高古,或入荒寒,或至奇逸,都强调了落落玄余、尘埃不到之境,祈求在缥缈中摆脱尘网,独标孤愫来赢得清净。

《大夏河之水》70cm x 70cm 2021年

《大夏河之水》70cm x 70cm 2021年旅者傍渔篓而系酒葫,从容独坐,享受着清风之抚至。放荡不羁、超然脱俗的任性,悠然自得的孤芳之态,自是其醉酒中的随意自怡;他吹箫姿态生动而自然,微伸其颈,鼓气而抿吹,巧弄十指,缓度而远神,动作的意向指向了那和风之乐。其实,此乐不存娱心之乐,只在淡泊中求得醉心的况味,是一种恬,即淡淡的神妙。于是,万籁俱寂中,泠然音生,疏如寥廓,窅若太古,肃性澄心,绝去炎嚣,无声的画面上似有呜呜之声,或章句舒徐,或缓急相间,或断而复续,或幽而致远,其趣乃若山静秋鸣,松风远拂,有轻荷湿露,冷风过林之感。这是画家创造的一个高妙之境。江上独坐,醉客奏箫的情境,是画家自身有情趣而不干扰、有意趣而不浓重的君子品质与修养的表达,画意上铺叙出一种象流晖,似秋痕,即之愈远,寻之愈稀的惆怅自得的情调、心境和意绪。

《白塔》 70cm x 70cm 2021年

《白塔》 70cm x 70cm 2021年再如《江上晚泊图》,表现了舟人傍晚泊舟的情境,时卫平借止泊来表达远游求返的精神。我们虽然不知道他的《江上晚泊图》是心灵远游的间歇,还是返乡之途的止泊?但通过画面的表现,我们多少可以获得某些情感信息。画面徵徵湛水,孤舟泊岸,风苇飕飕,暮昏之气中我们看到一抹淡淡的愁痕,是旅途的困苦还是缠心的乡愁?淡岚轻施,平远遥水,长空之物,空景之明牵引着画家的性灵飞向远方,而男子弯腰系缆、女子美目顾盼,这些似乎并不经意的情节,经过画家悠然的笔致,显得细腻温软而淡尽了一切;野水逶迤间有鱼有脍,有酒可需,有女相随,是天乐、是艳遇?其间韵致不可谓不闲致动人,这亦真亦幻的光阴,在淡淡的忧愁中似乎有了柔情高深的乐趣藏于其中。近处苇草苍苍,远处水面空宽,顶端大片空白,蕴藏长江之浩淼,秋色之空阔,弥漫着飘飘然而来,仙仙乎而往的逍遥,这是画家心中怡然、和悦、从容的诗意表达。整幅画面充满了清新雅静的气息。远游求返的精神,是中国美学的一大特点,时卫平借它展示了一种生命的节奏,远为推,返为挽,推挽自如,开含相参,阴阳之气相摩相荡,从而这幅画也就充分鼓动起生命的活力。

《藏区山村》 70cm x 70cm 2021年

《藏区山村》 70cm x 70cm 2021年总之,时卫平是将中国画的根真正深深扎在中国艺术的传统之中。他在民间艺术,古典绘画和元明清的文人画,以及西方绘画中广泛地吸收融合,旁搜远绍,破格创新。他的绘画艺术敢于在世界当代艺术中去寻找养料,又能浸沉回民族的传统中来创新,将民族优秀传统的传承和发展看作自身的艺术生命,并依着自己的法则把它们变成取得快乐的重要途径,使生命的真实性在有意与无意的朦胧中,从虚构的主导意识形态下解脱出来,使民族的传统通过自然、生活、志趣相契和心灵自由的通道,获得了时代性和雅俗共赏的性质。因而,他站在自己扎实的基础之立场上,对中国画现代转型说“主要在扎实的基础”,是很有说服力的。

《茶马古道之一》 70cm x 140cm 2010年

《茶马古道之一》 70cm x 140cm 2010年 《茶马古道之之二》 70cm x 140cm 2010年

《茶马古道之之二》 70cm x 140cm 2010年 《茶马古道之之三》 70cm x 140cm 2010年

《茶马古道之之三》 70cm x 140cm 2010年 《枫桥夜泊》 30cm x60cm 2021年

《枫桥夜泊》 30cm x60cm 2021年 《桃花源记》 30cm x 60cm 2021年

《桃花源记》 30cm x 60cm 2021年